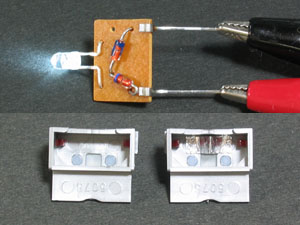

加工前後の基板。上:加工前、下:加工後。 |

各部品は画像のように接続しました。 上が元の基板、下が加工した基板です。 ダイオードは元の物を流用するので、回路的には単純に、電球をLED+CRDへ置き換えるだけです。 実際の加工は、まず電球とダイオードのハンダ付け部分にコテとハンダ吸い取り線を当ててハンダを取り去り、外すことから始めます。 それからCRDと外したダイオードを、基板にある余剰の接続穴を中継しつつハンダ付けします(穴は事前に少々拡げておきます)。 なお、CRDには15mAのものを使いましたが、完成後、ちょっと明る過ぎでしたので、10mAで良かったかも知れません。(^^;) |

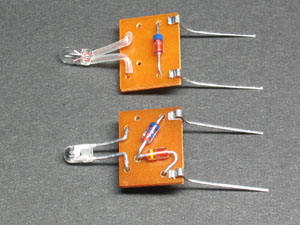

同じく、裏側。 |

|

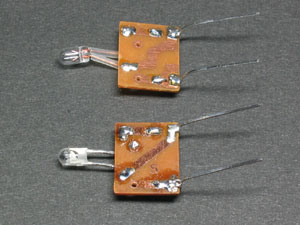

横から。 |

最後に元電球部分にLED(赤色)を付けますが、LEDはあらかじめ一段太くなっている“つば”の部分をヤスリで削り落としておきます。(ユニットカバーの穴に支障するため) その後、発光部が元の電球と同じ位置に来るよう、画像のように足を折り曲げて、ハンダ付けしました。 |

光の広がる角度を比較。左のLEDは右の電球より狭い。 |

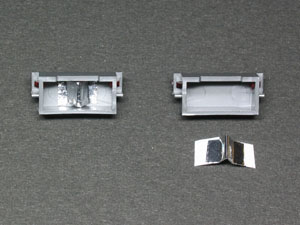

ポイントはテールライトへの導光です。 作例では一般的な砲弾型のLEDを用いたため、光の広がる角度(指向角)が元の電球より狭く、そのままでは左右両脇に離れたテールライトをうまく照らせません。 この問題を解決すべく、レンズケースの中央付近にアルミ箔(ノリ付)の「反射板」を付けてみました。この反射板で光の進路をほぼ90度折り曲げて、横にあるテールレンズの後端を照らそうというわけです。 重要なのはアルミ箔の形と大きさです。 作例では中央部を三角の山状にしましたが、曲げ角を90度よりややきつめ(80度くらい?)にしたところ、うまく照らせるようになりました。 アルミ箔の形状などは、画像を参照していただきたいと思います。 |

アルミ箔貼り付け状態。右は取付前。 |

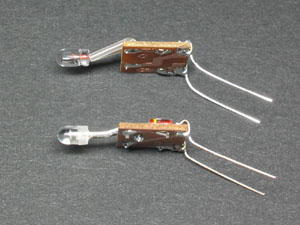

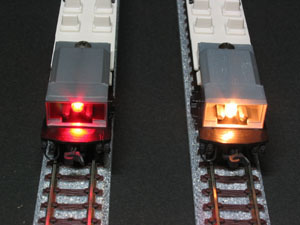

左:加工済(赤色LED+CRD)、右:未加工(電球) 左(赤色LED+CRD):3Vで十分な明るさとなり、12Vでも明る過ぎにならない 右(電球):約5Vでようやく光り始め、12Vでは逆に明る過ぎになる |

加工前後で電球との光り方の違いを比較してみました。 光り始める電圧はLEDの色などによって変わるのですが、この12系では2.5Vくらいです。 なお、下で用いた白色LEDでは、やや高めの4Vくらいになりました。 |