台車です。

台車は5種中マニ60のみ新規製作ですので、そのTR11のみ紹介します。

(セットのオユ10中間側・スユ13はBタイプのカプラー腕の長さが異なるTR50が作られたとのことですが、枠のモールド自体は他と共通らしいです。)

ちなみにオユ10・スユ13(TR50)はスロ62、マニ36・37(TR23コロ)はオハ35戦後形と同じモールドです。(カプラー腕の差異は除く)

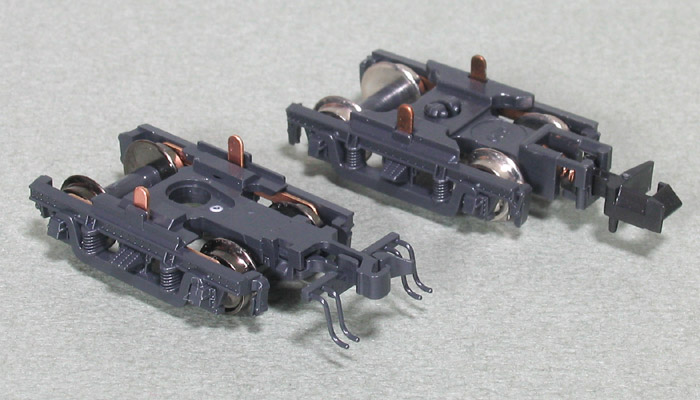

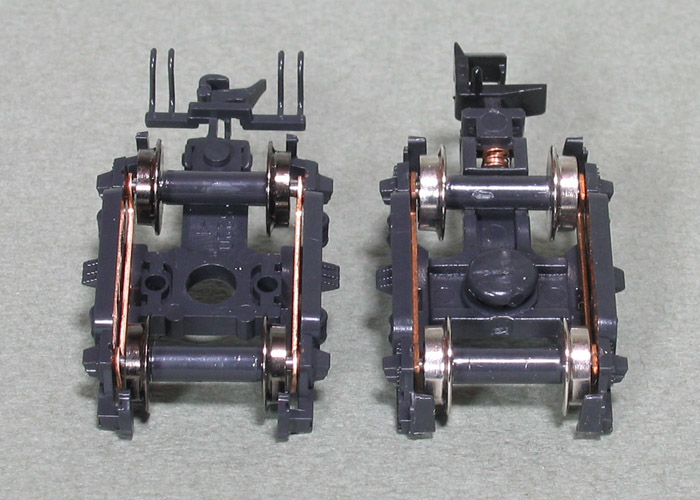

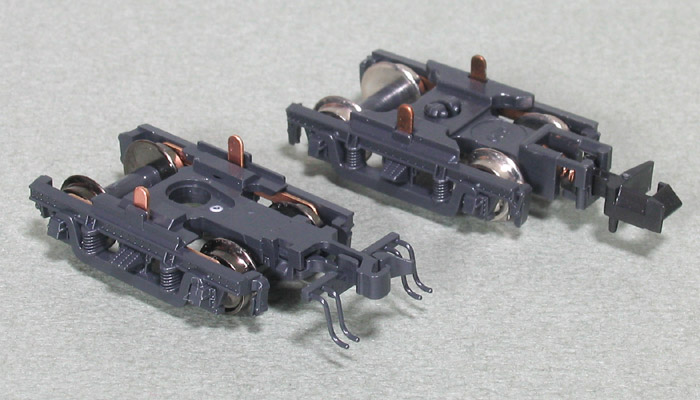

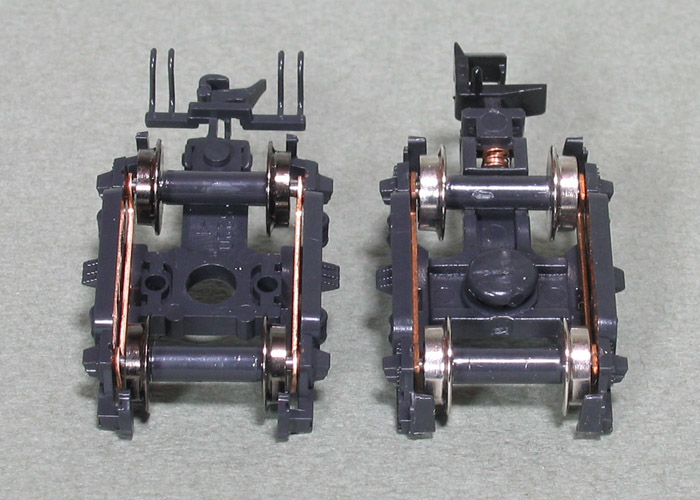

TR11、斜めから。左:マニ60「ニセコ」用(5220-1D)、右:マニ60旧製品用(5020D)。

同じく、斜め後ろから。左:マニ60「ニセコ」用、右:マニ60旧製品用。

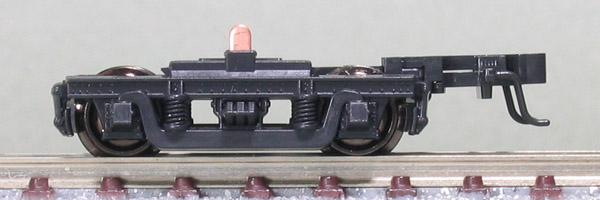

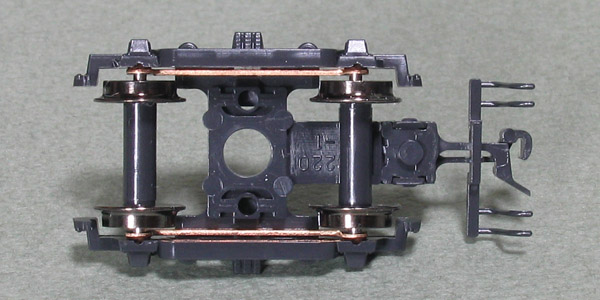

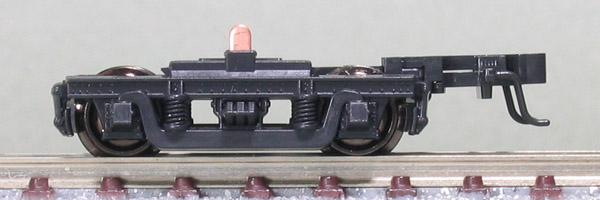

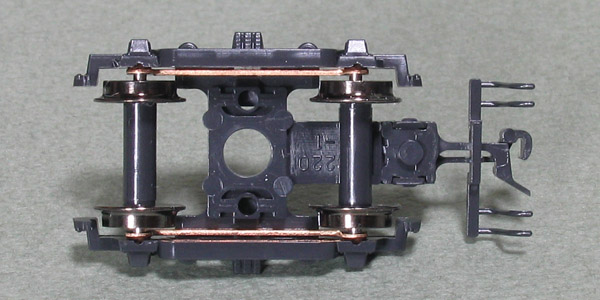

真横から。「ニセコ」用。

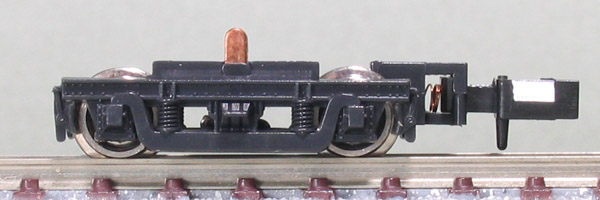

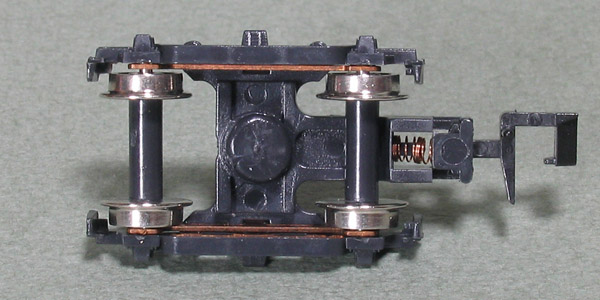

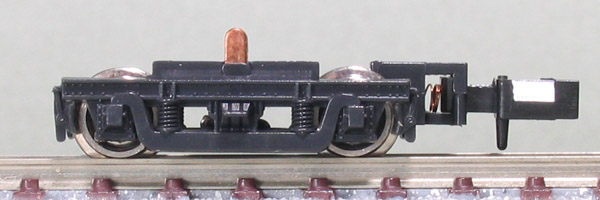

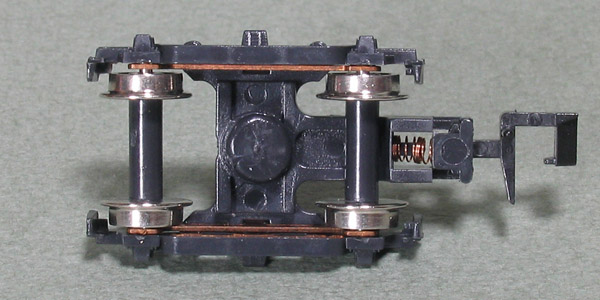

旧製品用。

両者はカプラー・床板固定方法(ピン/ビス)が異なるほか、側枠のモールドも完全に新規に作られているようです。

ブレーキシューが車輪踏面まで引っ込んでいるほか、軸箱がやや大きく、バネも少し立体的になりました。

また、軸距離も少し短くなったように感じます。

(ただし軸穴の位置は共通に見えます。つまり旧製品ではモールドの軸受けと軸穴の位置が少しズレていたようです。)

裏から。「ニセコ」用。

旧製品用。

裏、後方から。左:「ニセコ」用、右:旧製品用。

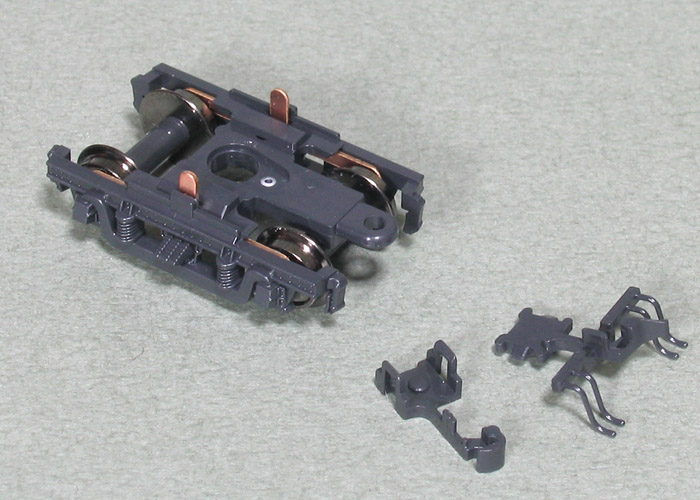

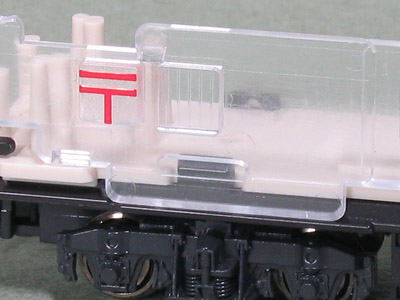

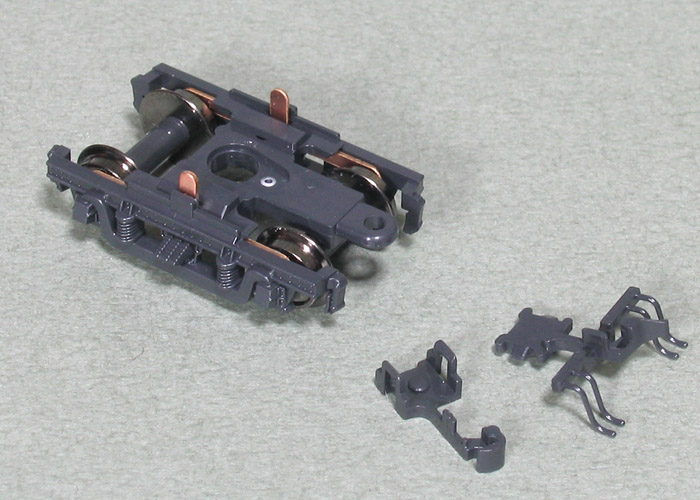

カプラーを外したところ。

カプラー腕はBタイプ用です。

取付済みのカプラーはジャンパ線付きのKATOカプラーNJPB、他のBタイプカプラーと交換可能です。

残念ながらアーノルド、ナックルカプラーはそのままでは取付けられません。

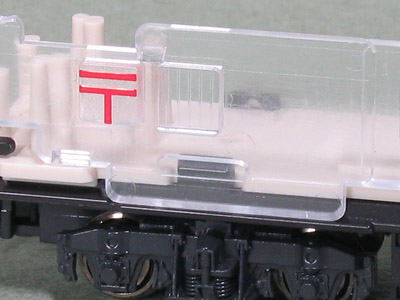

オユ10「ニセコ」、床下のはめ合い改善方法。

オユ10「ニセコ」のみ、組み立てるとテール反対側のボディー側面が膨らむ傾向があるようです。

その改善方法について少し触れておきます。

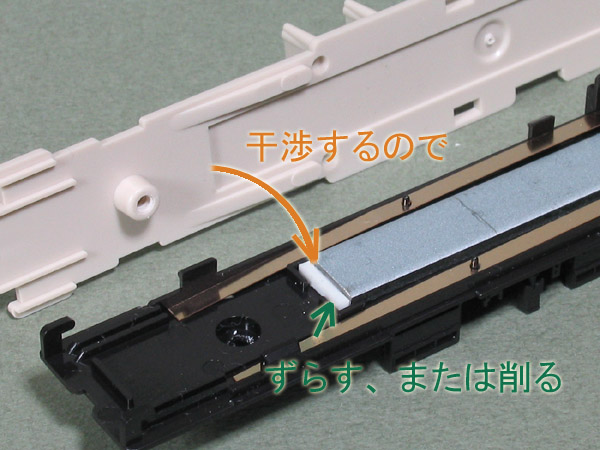

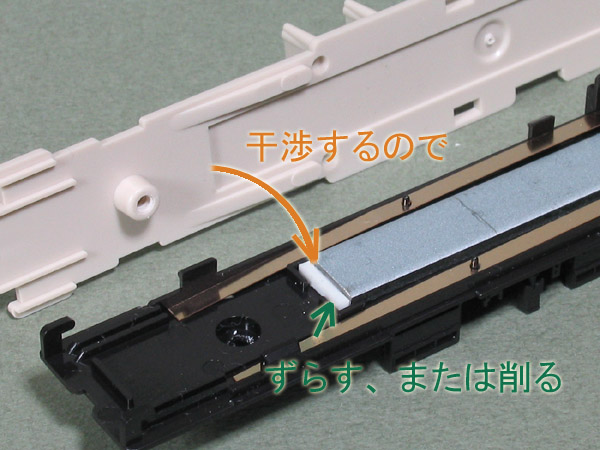

ウェイトとイス板の干渉部分。

まず気が付いたのは、ウェイトとイス板が干渉している点です。

イス板下面の凹みと床板のウェイト位置が1mmほどズレていて、室内灯ユニット側がウェイトに当たってイス板が浮いてしまっているようです。

そこで画像のように、ウェイトを1mmほど糸ノコでカットし、代わりに1mm厚のプラ片を接着しておきました。

あるいはウェイトの端を薄くヤスリ掛けしてもOK。

ただこれらの方法は金属加工を伴って慣れないと大変ですので、床板のウェイト固定用の突起をカットして、1mmテール側に付け直した方が楽です。

ところがこれでもあまり改善しませんでした。

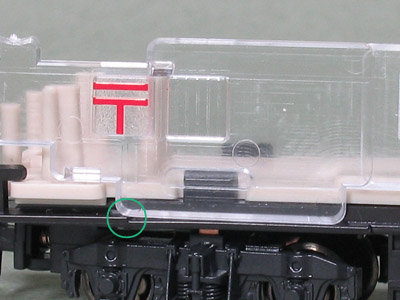

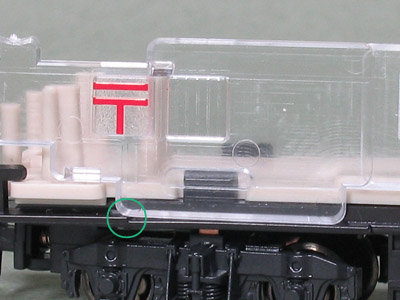

他の部分を確かめてみたところ、ガラス自体が床下とうまく合っていない様子です。

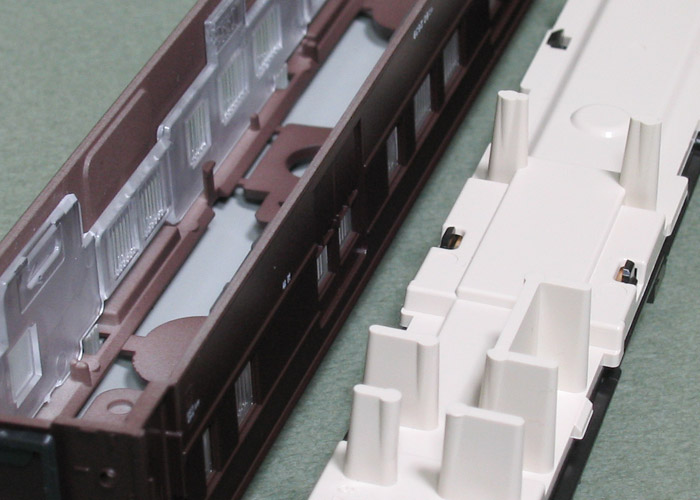

ガラスを外し、床下と合わせてみたところ。

ガラスをボディーから外し、床下と合わせてみると、中央の凹凸部分がきついようです。

さらに室内灯側の端部も角が干渉していました。

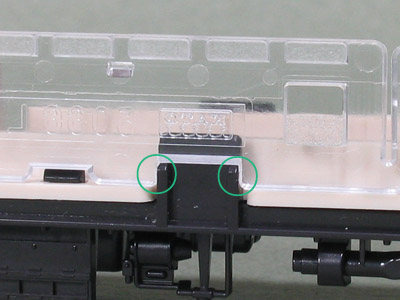

室内灯側の固定ツメ部分。

|

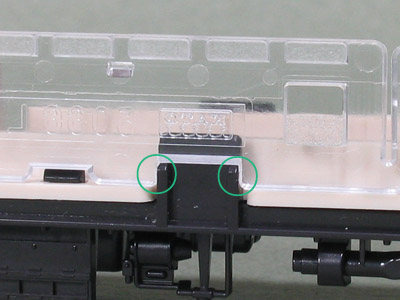

中央部の押さえ部分。

|

中央部はどうも床板側の凸(ガラス押さえ)がやや幅広になっているのが原因のようです。

また車端部も、床板側の“逃げ”が1mmほど足りないため、ガラスと干渉しているようでした。

そこで両部分を削ってやります。

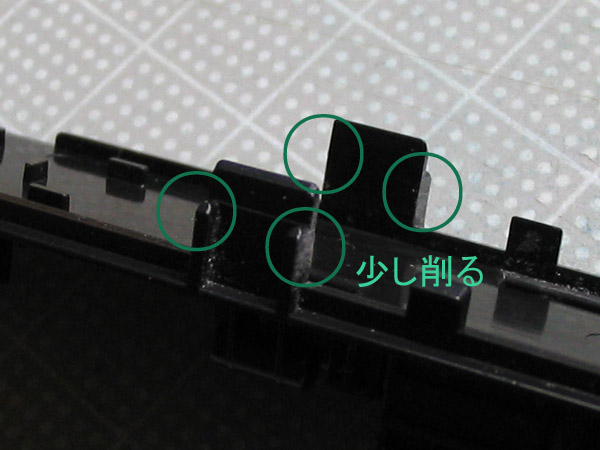

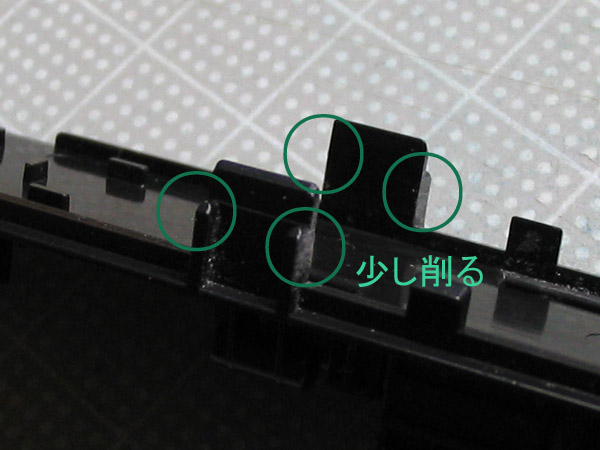

車端部の加工状態。

車端部では凹みを1mmほど平刀で削り拡げました。

それだけではまだガラスがはまりにくかったため、加えてツメの下部をわずかに削り、すんなりはまるようにしてやりました。

中央部の突起を削ったところ。

中央部はヤスリで凸部分(ガラス押さえ)の両サイドを少し削ります。

ガラスがすんなりはまればOKです。ここは多少ガタが有っても問題ありません。

干渉部を削った後。不自然な曲がりは解消。

削った後、合わせてみて車端の干渉が無ければ大丈夫です。

加工後は床下がボディーにパチッとはまるようになりました。

「新規部品はよほど慌てて作ったのかな?」と苦笑いしつつ、従来のオユ10も一応確認してみると、単品の冷改車も車端部のガラスの角が同様に干渉していました。

最初の生産(1993年?)からずいぶん経っていますが、今の今まで気が付かないなんて・・・

慌てて削ったものの、ボディーの膨らみグセは直りませんでした。床板もちょっと曲がったまま。

お持ちの方は急いで確認してみましょう。