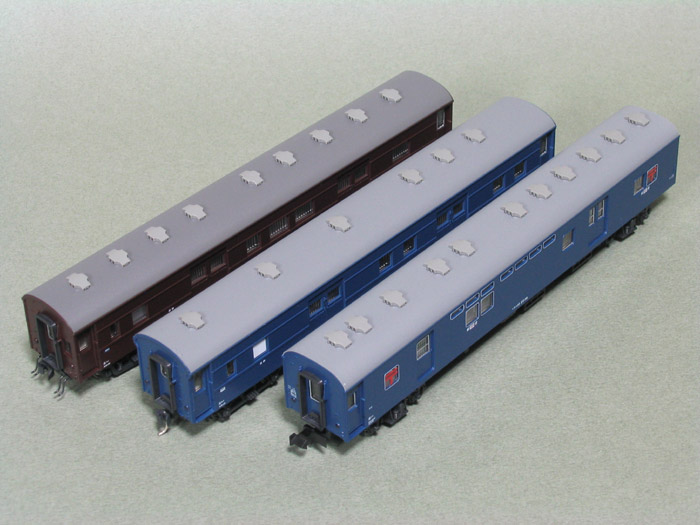

つづいて屋根。

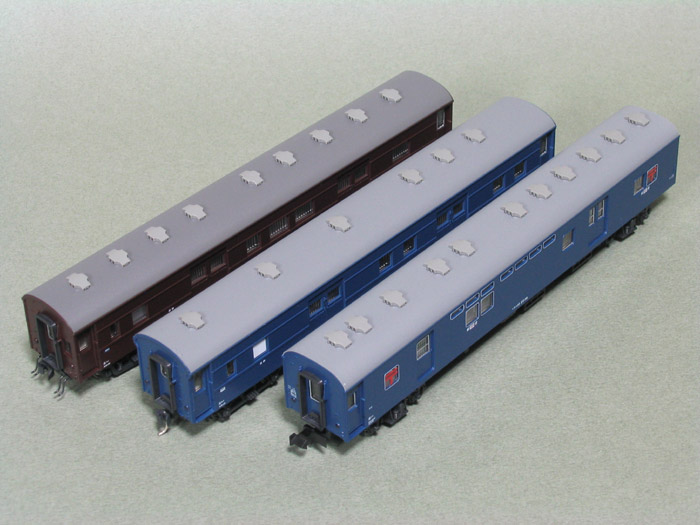

左から、マニ60・マニ37・オユ10。

屋根の色はオユ10・スユ13・マニ37が明灰色、マニ36と60は濃灰色です。

実車では10系のオユ・スユは恐らく銀色に塗ってあったはずですが、SL牽引列車ということで汚れを考慮して灰色にしたものと思われます。

一方マニ37は36・60と同様にキャンバス張りだったため、たいてい濃い色になっていました。

また、オユ12を流用したスユ13を除き、ベンチレーターはスハ43と同じ別パーツです。

マニ36(左)とオハ35一般形の屋根端部。

マニ36(左)とオハ35一般形、車端部を斜めから。

丸屋根のマニ36は、ベンチレーターが別パーツになった以外は既発売のオハ35系一般形と同じ造形になっています。端部の歩み板も一体成型で同様です。

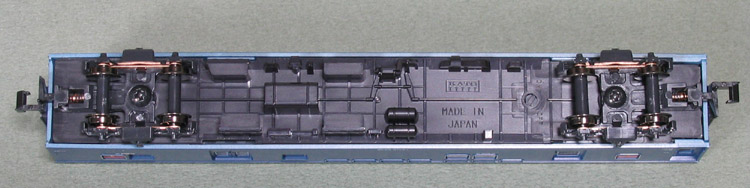

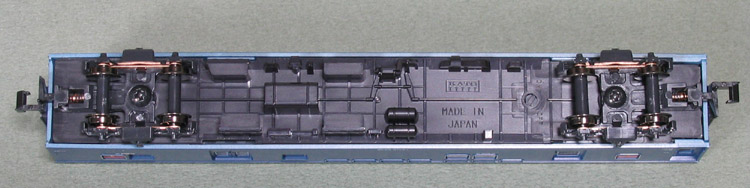

床下です。

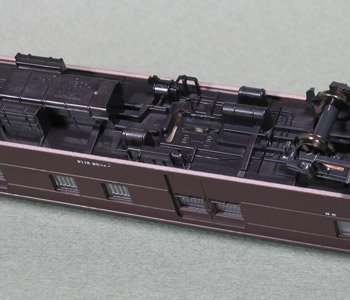

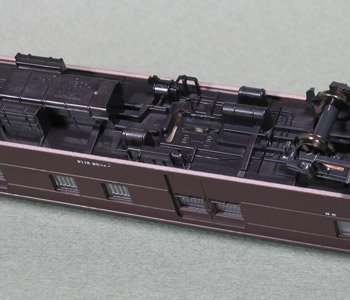

オユ10「ニセコ」(上)と、オユ10冷改車(単品・下)の床下。

オユ10「ニセコ」では、既発売の冷改車と異なる非冷房車の床下機器配置が再現されています。

冷改車にある冷房用のディーゼル発電機と燃料タンクが無く、さらに水タンクのモールドが追加されています。

実車では水タンクは当然冷改車にも付いていました。

細かいところでは電暖トランスも付いています(画像右、ON-OFFスイッチの上)が、かなり控えめな表現です。

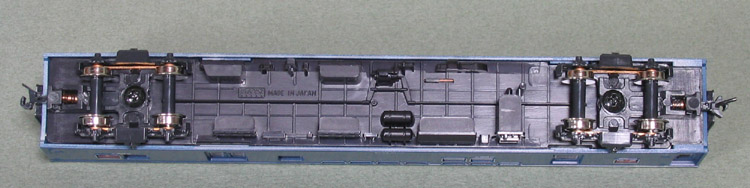

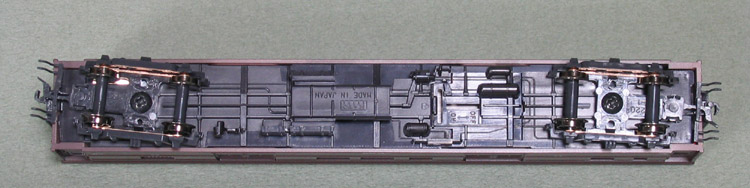

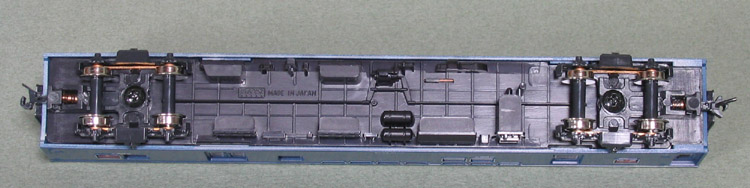

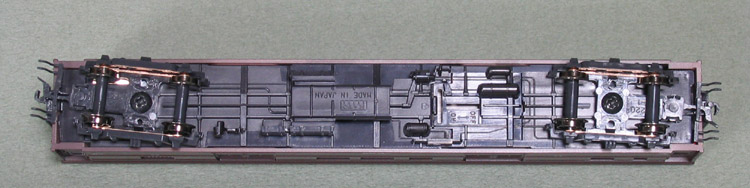

スユ13「ニセコ」床下。

スユ13の床下はオユ12と共通パーツになっています。従って、電暖トランスとヒューズ箱の表現はありません。

ちなみに実車では画像中央下部、蒸気トラップの辺りに付きます。

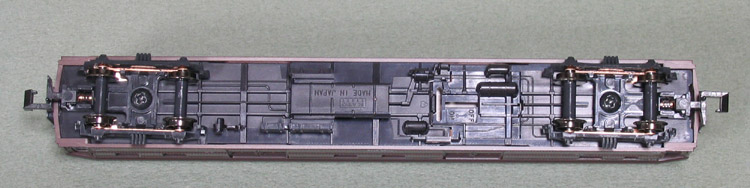

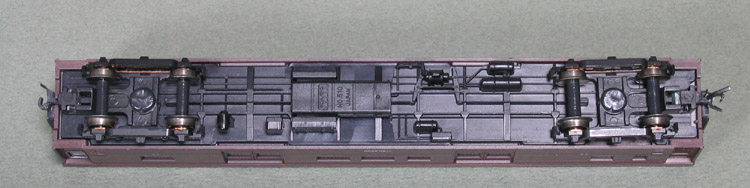

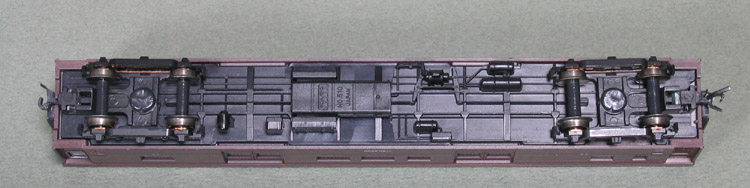

マニ36「ニセコ」床下。

マニ36の床下はスハフ42とほぼ同じモールドになっています。(荷物扉部分の切り欠きが異なる)

実物もほぼ同じです。

DCCのデコーダが入るテールライト消灯スイッチのフタも同様ですが、ASSYではスイッチは入っていませんでした。セットの車両も同様のようです。

フタを外し、スハフ42のスイッチを入れたところ。

|

フタを付け、OFFにした状態。→消灯出来ません!

|

スイッチはスハフ42のものが入りました。これは初回生産のスハフ42のスイッチですが、若干操作が固いようです。

1/31追記

→入りましたが、OFFにしても消灯出来ませんでした。

最近再生産されたスハフ42などに入っている新しいスイッチが対応するものと思われます。

現状では対応したスイッチが入った車両から取るか、スイッチの入った床下ASSYを入手して移植するか、あるいは自作するしかなさそうです。

管理人はプラ板で自作してみました。

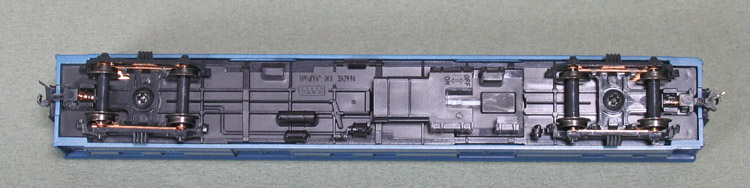

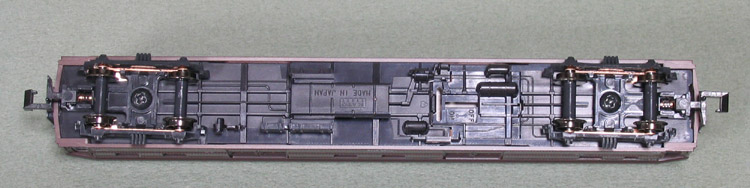

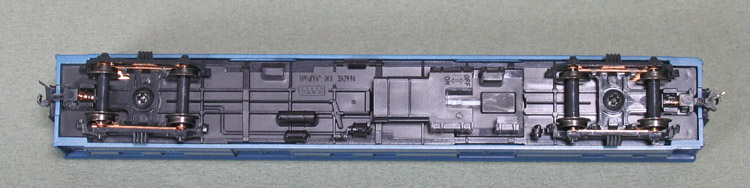

マニ60「ニセコ」(上)と、マニ60旧製品(中)、TOMIXマニ60(下)の床下。

マニ60の床下はマニ36のものが流用されています。旧製品でもスハ43と同じでした。

ちなみに同じオハニ61改造のTOMIX車は台枠・機器配置とも実物に近い表現です。ただしオハニ・オハユニ61と共通のモールドのため、細かい機器の位置が異なります。

マニ37「妙高」床下。(白いテールスイッチは

自作品)

マニ37の床下は専用のパーツになっていて、独特の機器配置が再現されています。電暖トランスもあります(画像左上)。

スイッチフタの関係で電池箱と一体になった水タンクが妙に太くて面白いです(実物は他と同じサイズです)。

残念ながら台枠表現が他と同じで、実物の鋼体化客車独特の台枠とはなっていません。

おまけに、機器箱が一つ余計なような気がします。(OFFの字の右)

マニ36と同じくテールライトスイッチが組み込めるフタが付いていますが、スイッチ本体は付属していません。セットも同様とのこと。

加えてこちらはテールライトユニット・ライトユニット集電シューも別売りでした。前者はスハフ42用(5134-1G)、後者はZ06-1120が対応します。