その他、車体の注目点です。

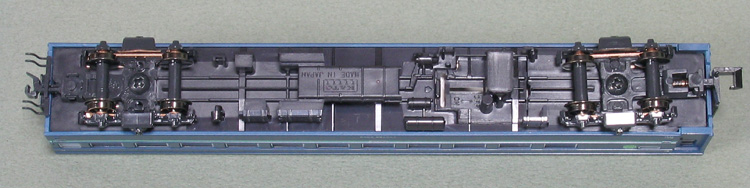

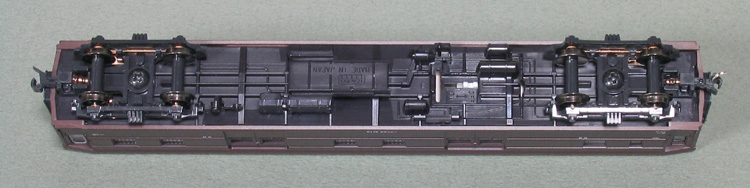

左:スロフ62「津軽」、右:スロ62単品。

スロフ62はスロ62と妻面・下回りが異なるほか、屋根の色も異なります。(スロフ:グレー、スロ:銀色。)

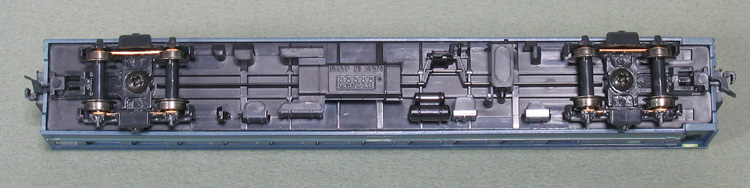

左:オハ46「津軽」、右:スハ43単品。

オハ46は屋根・妻面形状がスハ43と異なる他、屋根色もスロフ62より明るいグレーになっています。

ちなみにスハ43の単品製品は基本的にマニ36と同じ濃灰色ですが、画像のロット(2006年秋頃生産)では上のスロフとほぼ同じ明るい灰色になっていました。(他のロットは全て塗り直してしまっていて撮影出来ませんでした)

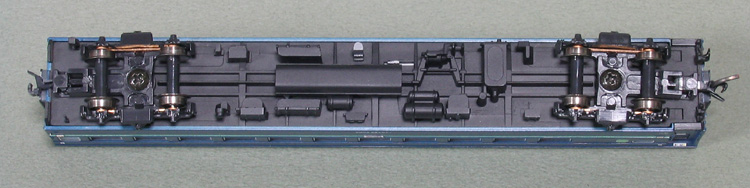

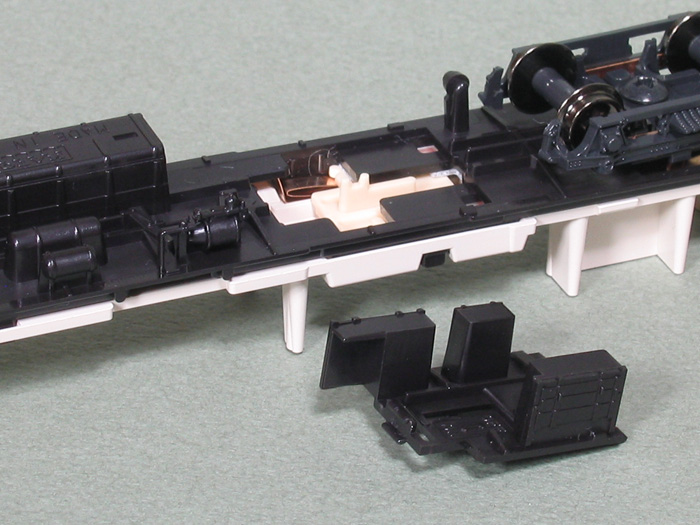

スロフ62「津軽」 3位側デッキ部分。 |

管理人作例(スロ62改造)。 |

スロフ62のデッキ扉窓は、実車では画像の3位側のみ1段下降式になっていました。

こちら側の側面には車掌室も業務用の窓も無いため、停車・発車時に車掌さんがここから顔を出して前方の安全確認をするためだと思われます(他にオハネフ13なども同様)。実際は扉を開き、身を乗り出して行う場合が多かったようですが・・・。

右の管理人の過去の作例では、電車キット付属のはめこみ窓を加工したものに交換してあります。模型ではトイレ・洗面所窓の構造によってこの部分のガラスが密着しにくいので、その改善も兼ねて付け直してやると良いと思います。

マニ36 2337「津軽」荷物扉。 |

マニ60 「ニセコ」荷物扉。 |

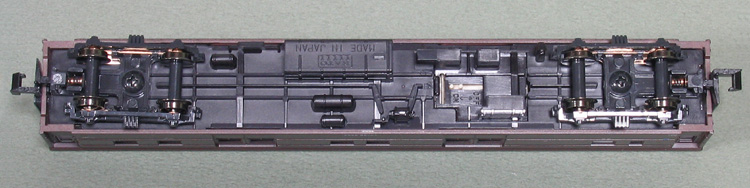

マニ36「津軽」 |

マニ60「ニセコ」 |

マニ36の荷物扉は、「ニセコ」のマニ60と全く同じ造形のようです。

扉の高さが若干低く、窓枠下辺が他辺と同様細くなっていて、荷擦り棒(窓下部のT字の棒)も高くなっています。また深さも同様に浅めです。

この辺りは荷物車の特徴的な部分なので、出来ればもっとリアルに作っていただきたいところです。