各パーツの詳細です。

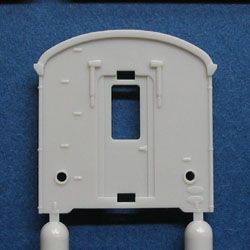

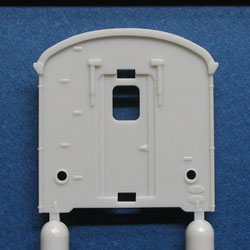

まず、選択式の妻面から。

郵便室側。

Hゴム大窓(C4)。 |

Hゴム小窓(C3)。 |

参考(管理人作例・妻板はGM改)。 |

いずれも貫通扉が鋼製ですが、窓の大きさで2種から選べます。ところが、Hゴムがなぜか表現されていません。

また下端中央の切り欠きは、カプラー首振りを考慮したようで大きめになっています。

なお、本来こちらの妻板には手すりが付かないものと思われます。

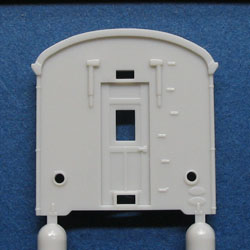

車掌室側。

窓付(C2)。 |

窓無(C1)。 |

参考(管理人作例・妻板はGM改)。 |

後方監視窓の有無で、こちらも2種から選べます。

窓が無いのは、オハニ61初期車(1〜205)からの改造車となります。ちなみに窓無し車は、縦トイが両妻面とも平管の場合が多いようです。

また貫通扉は2種とも木製ですが、窓桟の形が作り分けられています。実車は木製が多いようですが、窓位置が高かったり、プレス扉だったりと千差万別のようです。

それから、幌吊りの位置が若干高いような気がします。幌の耳とは合いそうですけど(^^;)。

以上、妻面は少し気になる部分もありますが、GMに較べればずっと優秀だと思います。

ちなみに他社も含め、側面に較べてエラーが多いのは、実物の形式図でたいてい省略されているためでしょう。寸法がわかるのは、貫通路と妻窓の幅くらいですから(^^;)。

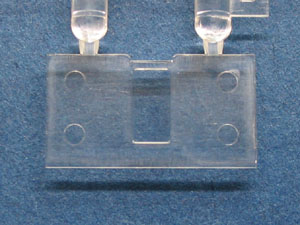

貫通扉窓のガラス。Hゴム大窓用。 |

貫通扉窓のガラス。Hゴム小窓用。 |

ご覧のようにこちらにもHゴムがありません。

それから本来この窓にも保護棒(横向き)があるのですが、ここだけ表現されていません。

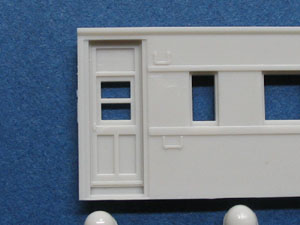

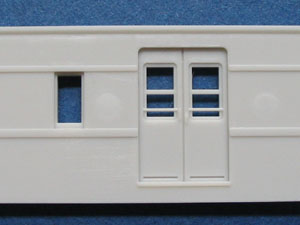

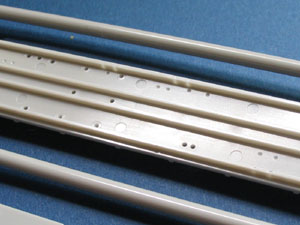

側面です。

車掌室デッキ扉。 |

荷物室扉。 |

郵便室扉と、押印台部分の小窓。 |

各扉はなかなかシャープなディテール表現がなされています。

押印台部分の小窓は、505〜516では廃止されたそうです。

また細かい点ですが、実車は荷物室扉の窓上の凹みが無い車両が多数派です。形式図ではしっかり線が引かれているせいか、他社も含めてここが凹んでいるキットがほとんどです。他にオハユニ61やスユニ60でも同様の傾向がみられます。

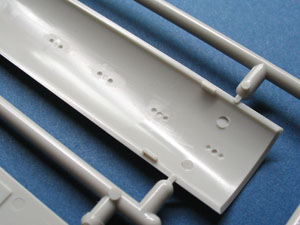

屋根です。

屋根。表。 |

屋根。裏。 |

屋根板表面はツルツルです。塗装前には塗料の食いつきを良くするため、クレンザー等で細かいキズを付けておいた方がよいでしょう。

また、こだわるなら別途何らかのキャンバス表現が要りますね。

裏面にはベンチレーターと煙突の取り付け位置に皿穴があります。

主に北海道用車に付く煙突は2本付けるよう指示されていますが、中には1本の車両も存在するようです。(503を確認、郵便室のみ)

天井板。下側。 |

天井板の下側には、窓ガラスを支持するためと思われるボスが付いています。

ところでこの天井板、室内灯を付ける場合は干渉しそうです。細いタイプなら凹みにうまく入るのでしょうか?(>入りません。次作のオハユニでは改善されています。)

集電から当てはまりますが、いろいろ工夫が必要のようです。

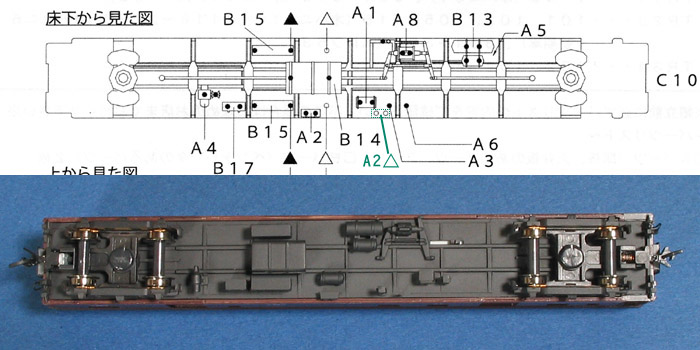

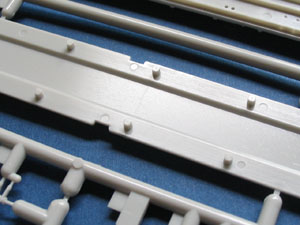

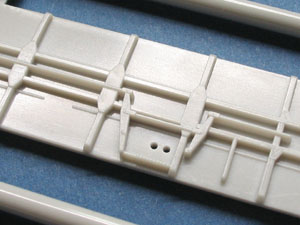

床板です。

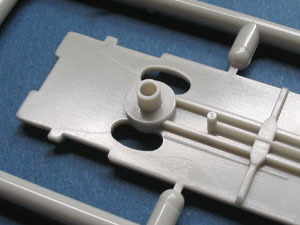

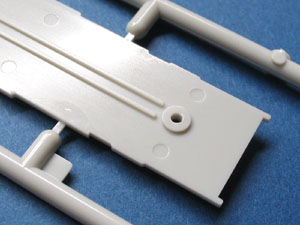

床板の台車取り付け部分。 |

室内板(イス板)の台車ビス部分。下側。 |

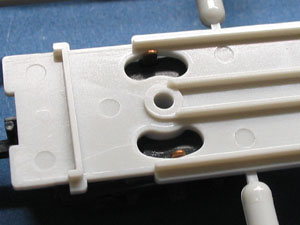

台車は前述の通りビス止めです。ビスは床上の室内板にねじ込んで止める構造です。KATO車と同じですね。

またこの両脇には、通電用と思われる大きめの穴が開いています。

以下、手持ちの台車をはめてみた様子です。

GM TR23。 |

GM台車はピッタリはまります。

KATO ピン止め(TR11 マニ60用)。 |

KATO ビス止め (TR23 オハ35一般形用)。 |

KATOピン止めはほぼピタリです。

いっぽうビス止めはガタが大きく、床板のボスに薄プラ帯板を巻くなど工夫が必要です。

このほか、TOMYTECの鉄コレ用台車はちょっと穴が小さいですが少し削れば入りそうでした。

|

|

上面はこんな感じ。KATOの集電台車を付けた状態です。

通電板の上端は床上に0.3mmほど出ますので、上に薄い金属板を当てれば集電出来そうです。

床板上面。 |

床板の、ブレーキテコ部分。 |

床板上面には、床下機器用の皿穴がたくさんあります。

なお、一部機器が選択式になっているため不要の皿穴もありますので、開孔時は要注意です。

ブレーキテコ部分は床板に一体成型されています。シリンダーは配管とともに別パーツです(下述)。

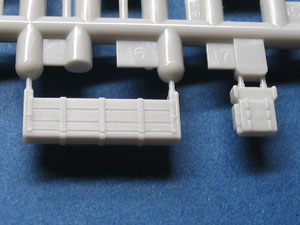

床下機器など。

蓄電池箱。 |

大型蓄電池箱と配電箱。 |

蓄電池箱は一般型と大型から選べます。

配電箱には左側面の突起も表現されていて細かいです。

水タンク、下面。 |

こちらは上面。 |

水タンクは小型です。

上面が曲面になっていますが、実物はこんな形をしていたのでしょうか、よく分かりません。それと、下面の帯板が1本足りないような・・・謎です。

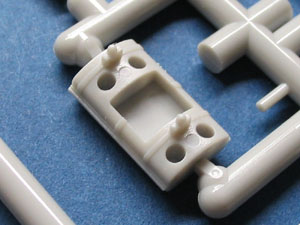

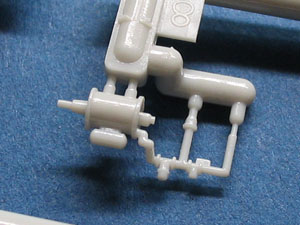

付加空気タンク。 |

ブレーキシリンダー。 |

付加空気タンクは、43系より大きなタイプがしっかり作られています。

ブレーキシリンダーは配管やチリコシまで表現され、手が込んでいます。

車軸発電器。 |

水揚弁箱(左)とトイレ流し管。 |

車軸発電器も調整用ハンドルまで表現されています。

水揚弁箱・トイレ流し管も実車によく似ています。

ストーブ用煙突(左)と流し管。 |

ストーブ用煙突は北海道配置車によくみられたものです。これ、シンプルな形ですが自作は意外と大変だと思います。

流し管はトイレの手洗い器の部分に付けるよう指定されていますが、実車はここのほか、洗面所にも同じような管が付いています。強度の関係かちょっと太いのが残念です。

ベンチレーター。表。 |

裏。 |

ベンチレーターは側面の通風口が簡略化されていますが、なかなか細かいです。

ただ、モールドが若干丸いような感じがします。成型の都合でしょうか、惜しいです。

感想など。

ここまでいろいろ批判的なことも書きましたが、総じては良く出来たキットだと思います。

価格がちょっと高めと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここまで作り込んであれば個人的には文句はありません。

次回作はオハユニ61? スユニ60?? それとも・・・?

どの形式であれ、期待大です(^^)。

レビューのほうはここまでです。

追記

組み立ての様子は別ページで紹介しています。

次は資料のページです。